近日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。

当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。

|IPO的“春天”又回来了?

准确地说,不是全面回暖,而是一场精准滴灌的“政策春雨”,正悄悄洒向那些真正硬核的科技企业。

回溯到一个月前——6月18日,资本市场迎来两大重磅政策:

科创板:“1+6”新政上线重启未盈利企业适用“第五套标准”上市;新增覆盖领域为人工智能、商业航天、低空经济等前沿科技;试点引入资深专业机构投资者制度(让懂行的人投科技公司);推出IPO预先审阅机制,帮助企业提前“预检”,少走弯路。

创业板:同步升级推出第三套上市标准,同样支持优质未盈利创新企业上市。

政策一出,市场立马“起风”。2025年以来,截至8月7日:全国新增辅导备案企业约243家;其中,6月和7月就新增了112家,平均每月56家;而前五个月,每月仅20-30家。

对比太明显了,政策暖风一吹,企业立马行动。尤其是AI、航天、低空经济等领域,不少公司连夜启动IPO辅导。

别以为这是IPO大扩容的信号——监管层的节奏拿捏得死死的。虽然备案企业多了,但真正走到发审会门前的:仅43家;过会率高达95.35%,几乎“来者不拒”优质企业;新增上市62家,募资总额超634亿元。

监管层的态度很明确:欢迎真科技,但不搞大跃进。

|政策深意:支持“未来产业”,不炒概念

这次政策调整,背后有三大战略意图:

1.支持前沿科技“长周期投入”

AI、航天、低空经济等,都是“烧钱换技术”的领域;允许未盈利企业上市,就是给它们更长的“成长时间”。

2.引导资本投早、投小、投科技

通过“资深专业投资者制度”,让真正懂技术的机构参与定价;避免“外行投内行”,防止估值泡沫。

3. 打造中国版“纳斯达克”生态

科创板和创业板,正在向支持创新企业全生命周期发展演进;从VC/PE到IPO,形成完整闭环。

|证监会的“新打法”

过去大半年,大家可能只注意到IPO节奏慢了,但其实,监管层在悄悄做一件大事:用“逆周期调节”的思路,精准引导资本流向该去的地方。这可不是小变化,而是一场资本市场底层逻辑的升级。

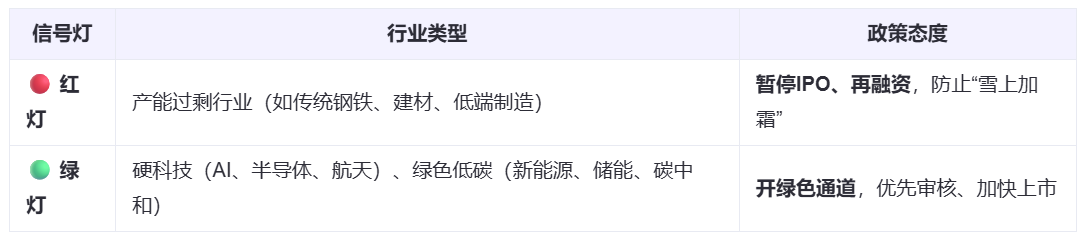

证监会现在像一位“智能交通指挥官”,给不同行业亮出不同的灯。

当然,绿灯也不是“免检通行”,而是“边走边查,质量要高”。所有企业,信息披露要求反而更严了。

2025年,证监会继续对在审IPO企业保持约25%的现场检查比例——这个比例,和2024年持平,属于全球最严标准之一;检查内容包括:财务真实性、关联交易、核心技术披露等;一旦发现问题,轻则撤材料,重则立案调查。

结果是什么?“包装上市”越来越难,“老实人”反而走得更稳。这不是压制IPO,而是提升整体质量。

竞泰讨论|如何应对新监管环境?

面对这场“静悄悄的变革”,竞泰的建议是:

1. 优先布局“绿灯行业”

聚焦硬科技、绿色低碳、前沿制造;避开产能过剩、政策限制领域。

2. 关注“并购潜力股”

找那些技术强但规模小、可能被龙头收购的“隐形冠军”;并购往往比IPO更快带来价值重估。

3. 重视企业合规与信息披露质量

不要投“故事讲得好但经不起查”的公司;看财报是否清晰、技术披露是否详实。